日本の器大百科|磁器・陶器の差と産地ごとの性質まとめ|焼き物リスト

常滑焼

猿投窯の流れから、常滑窯が誕生しました。

初期のものは「古常滑」と呼ばれ、日本六古窯の中で一番歴史が長いです。

ちなみに、窯の規模でもトップです。

トータルで3000以上の窯が安土桃山時代までに作られたと言われています。

実際、色々な場所で発見されており、常滑焼の存在感が強かったことが伺えます。

平安時代の頃には「経塚壺(きょうづかつぼ、お経をしまうため壺)」や日用品(小皿、小椀)が、室町時代~安土桃山時代には生花や茶の湯の道具など、色々なものが制作されるようになりました。

江戸時代になると「真焼け(まやけ)」という高温で焼いて締める技術も導入され、それまでの赤物(あかもの)と言う、素焼き以外のものも、盛んに制作されるようになりました。

西欧諸国の技術が取り入れられたのが明治時代のことであり、衛生陶器、レンガタイル、小中瓶、陶管などが作られるようになりました。

常滑焼は素材が含有している鉄分の赤色を目立たせるのが特徴的です。

また、酸化鉄が豊富に入っている陶土は、お茶のタンニンの渋みと苦みを適度に削り、口当たりを良くすると見られています。

産地:愛知県常滑市

産地情報

| 名称 | とこなめ焼協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒479-0836 愛知県常滑市栄町3-8 |

その他の焼き物の産地

日本には他にも焼き物の産地が様々に存在しています。

伝統工芸品認定を受けている焼き物の産地と、その性質を見ていきましょう。

大堀有馬焼

主に福島県で作られています。

江戸時代、大堀で中村藩士の半谷休閑が陶土を見つけ、部下の左馬に器を作らせたのがきっかけで誕生したとされています。

それから、相場藩の庇護を受け、窯元がの数が100を超え、東北地域最大規模の産地にまで成長しました。

透明度が高く青い釉薬の「青磁釉」を使った陶器が大堀有馬焼としてよく知られています。

また、二重焼、「走り駒」の意匠、表面に無作為に出る「青ヒビ」などが特徴的です。

産地:福井県双葉郡浪江町など

産地情報

| 名称 | 大堀相馬焼協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒〒969-1513 福島県二本松市小沢字原115-25 陶芸の杜おおぼり 二本松工房内 |

会津本郷焼

16世紀の終盤、鶴ヶ城の屋根瓦を薩摩の職人に作らせたのがきっかけで会津本郷焼が誕生しました。

それから、水野源左衛門という瀬戸の陶器職人が中心となって技術が進化していき、今も残る会津本郷焼の土台を佐藤伊兵衛が固めたとされています。

質の高い陶石が多く存在していますので、陶器だけに留まらず磁器も制作されています。

また電線の絶縁などに使われる「がいし」も作っており、それもこの地域の産業を支えていました。

今も窯元が14カ所残っています。

「ニシン鉢」というニシンを付けるためのものが会津本郷焼として知名度が高いです。

飴色の釉薬を多く使うのが特徴的で、ブリュッセルで行われた万国博覧会(1958)ではグランプリも獲得しています。

ブルー小丸コーヒーカップ(五客)

また、最近は青い磁器のニーズが高まっています。

二回釉薬を使うことにより、特有のグラデーションができるのです。

コバルトの入った青さを出すための釉薬を1回目に使います。

そのまま焼くと黒みががってしまうので、次に石灰が混ざった釉薬を使い、綺麗な青さに仕上げます。

産地情報

| 名称 | 会津本郷焼事業協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒969-6042 福島県大沼郡会津美里町瀬戸町甲3162 |

笠間焼

茨城県笠間市などで作られています。

頑丈で利便性が高く、近年制作されたものも目立ちます。

久野半右衛門道延が近江の陶器職人を呼んで、陶器を制作させたのが発祥とされており、それが18世紀くらいのことです。

大量に作り、規模を広げていきました。

色々な職人が個性的な作品を作っているというのが、今の笠間焼の魅力です。

頑丈で利便性が高いという利点もあります。

産地:茨城県笠間市など

産地情報

| 名称 | 笠間焼協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒309-1611 茨城県笠間市笠間2481-5 |

益子焼

つかもと(Tsukamoto) マグカップ ミント・カラーペアセット 260ml 益子焼 おしゃれ 一人暮らし インテリア雑貨

質感が繊細でありながらも、重厚な雰囲気も感じさせる栃木県の陶器です。

犬毛筆で釉薬を塗布しますので、重みのある見栄えになるのです。

大塚啓三郎が1853年に益子町に窯を作ったのがきっかけと言われています。

最初は壺や鉢を作るのがメインでしたが、昭和初期に濱田庄司が花器や食器を取り入れたことにより、それらも盛んに制作されるようになりました。

産地:栃木県茂木町、一貝町、真岡市、芳賀郡益子町など

産地情報

| 名称 | 益子焼協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子4352-2 |

九谷焼

石川県などで作られています。

絵付けが特徴的である「絵付け無くして久谷無し」と評されるほどです。

和絵具(紺色、紫色、赤色、黄色、緑色)により、微細な絵柄から迫力を重視したものまで、色々な上絵付けを見ることができます。

大聖寺藩のトップである前田利治が、肥前有田にて後藤才次郎に陶器づくりの技を習得させたのが17世紀の中盤のことです。

才次郎が戻ってくるなり、久谷に窯を作り、磁器の制作をさせたことによって九谷焼が誕生しました。

しかし半世紀ほどで窯がなくなり(それまでの作品を『古久谷』と呼びます)、一度は九谷焼の文化は消滅しかけました。

ですが約80年後に復活し、陶工たちの努力によって今も栄えています。

産地:石川県能美市、加賀市、小松市、金沢市など

産地情報

| 名称 | 石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会 |

|---|---|

| 住所 | 〒923-1111 石川県能美市泉台町南13番地 石川県九谷会館(九谷陶芸村)内 |

美農焼

岐阜県などで作られる伝統工芸品です。

実は日本で制作されている陶磁器の半数以上を美農焼が占めています。

そのため、様々な問屋や工房があり、色々な美農焼が制作されています。

次の15品が伝統工芸品認定を受けています。

鉄釉

灰釉

美農唐津

美農伊賀

飴釉

御深井

天目

粉引

染付

赤絵

瀬戸黒

青磁

黄瀬戸

織部

志野

5世紀辺りに作成されていた須恵器が美農焼の起源だと言われています。

灰釉の陶器である「白瓷(しらし)」が作られるようになったのが10世紀辺りのことで、そこから徐々に有名になっていきます。

織田信長の庇護を受け陶工が多くなり、窯の規模も増加し、産地としてこの上なく成長したのが16世紀頃のことです。

産地:岐阜県可児郡御嵩町、可児市、土岐市、恵那市、瑞浪市、多治見市など

産地情報

| 名称 | 美濃焼伝統工芸品協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻1429-8 美濃焼伝統産業会館内 |

赤津焼

愛知県瀬戸市などで作られています。

独特の多彩な装飾は、12種類の技法と7タイプの釉薬により実現されています。

釉薬として以下のものが使われています。

御深井釉

織部釉

志野釉

黄瀬戸釉

古瀬戸釉

鉄裕

灰釉

平安時代に赤津焼は誕生したと見られていますが、美濃地方に陶工がどんどん移動してしまい、戦国時代に途絶えかけます。しかし、名古屋に幕府を開いた徳川家康がそのときに陶工を連れ戻したことで、「赤津焼の産地」というポジションが固まることとなりました。

産地:愛知県瀬戸市など

産地情報

| 名称 | 赤津焼工業協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒489-0022 愛知県瀬戸市赤津町94-4 |

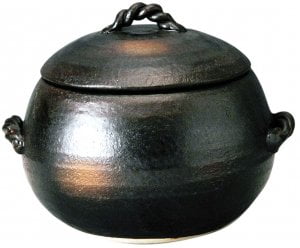

四日市萬古焼(ばんこやき)

三重県などで作られています。

「半磁器(炻器)」という磁器と陶器の中間のようなものです。

耐久性に優れており、熱にも強いです。

日本にある土鍋の約8割がこの萬古焼です。

沼波弄山が18世紀頃に今の三重県朝日町で焼き物制作をスタートさせたのが、四日市萬古焼の発祥と見られています。

「萬古不易」という刻印を完成品に施していたことがネーミングの由来です。

沼波弄山の没後、一旦生産されなくなっていましたが、森有節などの手により復活しました。

産地情報

| 名称 | 萬古陶磁器工業協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒510-0032 三重県四日市市京町2-13 |

伊賀焼

三重県などで作られています。

野性味があり、「土」を感じられる風合いが魅力的です。

主に「大昔は琵琶湖の底にあった土」を使いますので、温度が変化しにくく、気泡が多いという性質があります。

8世紀辺りの須恵器が伊賀焼の起源とされています。

茶道具(水指、花入、茶壷)などが制作され、知名度が上がっていたのが安土桃山時代のことです。

産地:三重県名張市、伊賀市など

産地情報

| 名称 | 伊賀焼振興協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒518-1325 三重県伊賀市丸柱169-2 伊賀焼伝統産業会館内 |

清水焼・京焼

京都府などで作られています。

上絵付け(焼成してから絵付けを行う手法)により、優雅な絵柄が出来上がります。

16世紀の辺りで、清水焼・京焼は作られるようになったとされています。

それからも、職人により色々な清水焼・京焼が誕生しています。

職人ごとに絵柄が違ってくるのも魅力だと言えるでしょう。

産地:京都府長岡京市、向日市、城陽市、亀岡市、宇治市、京都市など

産地情報

| 名称 | 京都陶磁器協同組合連合会 |

|---|---|

| 住所 | 〒607-8322 京都府京都市山科区川田清水焼団地町6-2 コーポきよみず103 |

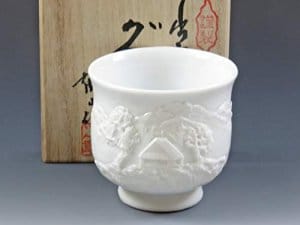

出石焼

酒器 ぐい呑/出石焼(兵庫) / 贈り物 ギフト/お祝 父の日 母の日 敬老の日 お中元 お歳暮/窯元木箱(共箱)入+和紙包装

兵庫県などで作られています。

磁器の中では最も「白い」ものだと言われており、「白すぎる白」とも表現されるほどです。

微細な模様が施され、上品な雰囲気となっています。

伊豆屋弥左衛門と泉屋治朗兵衛が、窯を出石街に作ったのが発祥とされています(18世紀頃)。

それから、有田の職人などからノウハウを吸収し、質の高い陶石を谷山や柿谷で見つけます。

一旦勢いを失いますが、19世紀頃には今のレベルの白磁石を作ることが可能になっており、一気にニーズが高まったようです。

産地:兵庫県豊岡市など

産地情報

| 名称 | 出石焼陶友会 |

|---|---|

| 住所 | 〒668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町104-7 NPO法人但馬国出石観光協会内 |

石見焼

石見焼 すり鉢 10号 (直径31cm・すべり止め付) 白マット

島根県などで作られています。大きな水瓶などで有名です。

18世紀辺りから制作が始まり、大きな水がめなどを中心に輸出を行われていました。

石見焼の素材となる陶土はとても耐久力が高いため、大きな製品を数々作りだすことに向いているのです。

特に漬物用の壺や水瓶などは、石見焼が日本におけるシェア1位となっています。

産地:島根県鹿足郡津和野町、大田市、益田町、浜田市、江津市など

産地情報

| 名称 | 石見陶器工業協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒699-2841 島根県江津市後地町1315 石州嶋田窯内 |

萩焼

山口県などで作られています。

主張しない装飾と色合いですが、細やかで高品質の陶器ですから安定した需要があります。

また、釉薬と素材である陶土によって発生する微細なヒビ模様である「貫入」も萩焼の魅力です。

萩焼を使い続けると、お茶の成分などが貫入に浸透していき、風合いが徐々に変わっていきます。このことを「萩の七化け」と呼び、これもまたこの焼き物の特徴であると言えます。

それから高台(器の裏の部分)には、職人ごとに色々な切込みが入れられています。

17世紀初頭、藩主の毛利輝元の方針で御用窯が作られたのが発祥です。

昭和初期に西洋化が進んで衰退しますが、白色の萩焼が三輪休雪(十代目)によって作られたことで、需要が復活しました。これにより、彼は人間国宝となります。

産地:山口県阿武郡阿武町、山口市、長門市、萩市など

産地情報

| 名称 | 萩陶芸家協会 |

|---|---|

| 住所 | 〒758-8555 山口県萩市大字江向510 萩市商工観光部商工課萩焼・陶芸係内 |

大谷焼

徳島県などで作られています。

豊後から来た文右衛門という陶工が赤土を使って焼いたのが大谷焼の発祥であるとされています。

それから藩主の蜂須賀治昭公が九州の陶公を集結させ、文右衛門のものとは違う窯を作り、磁器の制作も行われるようになりましたが、素材集めのコストが大き過ぎたため3年程度で消滅してしまいます。

そのあと、藩の藍商人が自身の弟に信楽焼のノウハウを吸収させ、登り窯を作ります。

これにより、藍染め用の瓶や水瓶が作られるようになり、今の大谷焼の元祖となりました。

今、大谷焼の生産は6カ所の窯元によりなされています。

大谷焼においては、「寝ろくろ」と呼ばれる特有の方法が採用されています。

地面に一人が寝てろくろを足で回し、上でもう一人が仕上げていきます。

素材となる陶土には鉄分が豊富に入っており、光沢も綺麗です。

産地:徳島県鳴門市など

産地情報

| 名称 | 大谷焼陶業協会 |

|---|---|

| 住所 | 〒779-0302 徳島県鳴門市大麻町大谷字西台3番地 大麻町商工会内 |

砥部焼

愛媛県などで作られています。

藍色の顔料である呉須(ごす)を使い、白磁の表面に模様を作ります。

とても硬く頑丈で、厚手でぽこんとしたフォルムも広く愛されています。

大阪藩主の加藤泰候が、経済を回すために砥石くずを活かした磁器作りを奨励したの砥部焼の発祥です。

産地:愛媛県伊予郡松前町、伊予部郡砥部町、松山市など

産地情報

| 名称 | 砥部焼協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南604番地 |

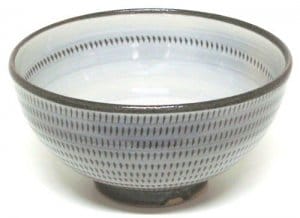

小石原焼

和食器 福岡県伝統工芸品 小石原焼 【蔵人窯】 茶碗 飛びかんな

福岡県などで作られています。

櫛目、飛び鉋、刷毛目、打掛、流掛、など技法で作られる幾何学的な模様が魅力的です。

また、素焼きをせずに釉薬を使うという方法もユニークです。

庶民的で暖かさを覚えさせる見た目でも高く評価されています。

福岡藩主の黒田光之が17世紀の半ば以降に伊万里の職人を集めて、窯を作ったのが発祥であるとされています。

バーナード・リーチというイギリスの職人が小石原焼を高く評価しましたし、ブリュッセル万博(1958)にはグランプリを獲得します。これにより、世界中に小石原焼の名が知れ渡ることになります。

産地:福岡県朝倉郡東峰村など

産地情報

| 名称 | 小石原焼陶器協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒838-1601 福岡県朝倉郡東峰村小石原730-9 小石原焼伝統産業会館 内 |

上野焼

福岡県などで作られています。

釉薬を使うのみで絵付けはしないので軽量です。

そのため、日用品としての需要が高いですが、茶道具としても広く利用されています。

ただ、そのぶん使われる釉薬は多種多様です。

小倉藩主の細川忠興が陶工を集めて、窯を開いたのが上野焼の発祥と見られています(17世紀初頭)。

千利休から細川忠興本人も指導させて茶道に詳しくなっていたため、茶道具がたくさん作られました。

産地:福岡県田川郡福智町など

産地情報

| 名称 | 上野焼協同組合 |

|---|---|

| 住所 | 〒822-1102 福岡県田川郡福智町上野2811 上野の里ふれあい交流会館 |

有田焼/伊万里焼へ続く

2 / 3